伝統産業を未来につなぐ、シルクアパレルブランド「ROSHA」ブランディングの軌跡

日本三大白生地の産地である新潟県五泉市で、100年以上にわたって白生地を織り続けている株式会社横正機業場様。(以下、敬称略 横正機業場)着物離れや職人の高齢化といった課題に直面しながらも、伝統技術を未来につなげ、現代の暮らしに寄り添うシルク商品づくりに力を入れています。

横正機業場の技術と想いの結晶として誕生した「ROSHA」は、伝統に根ざしながらも、新しい価値を提案するシルクアパレルブランド。

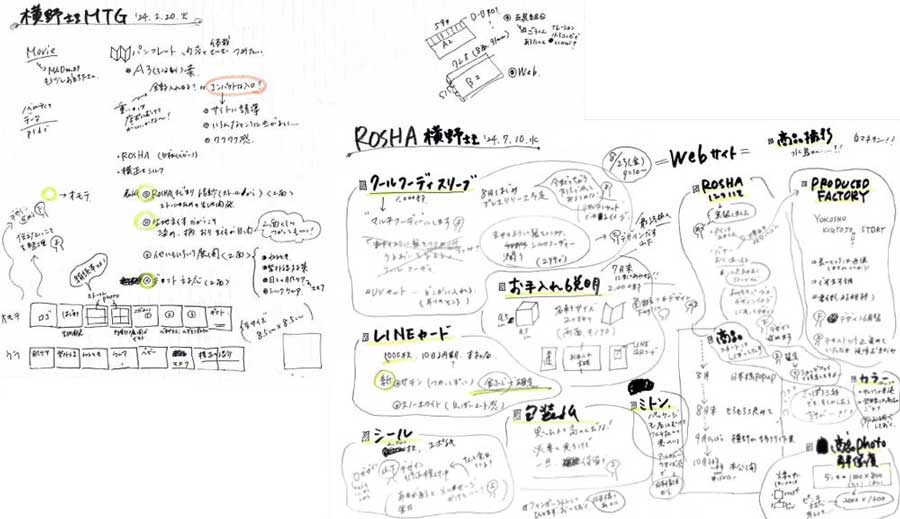

横正機業場の専務取締役 横野様に、「ROSHA」誕生の背景や、ブランディングパートナーとしてのファジカとの取り組みについてお話を伺いました。

ファジカとの出会い

共にブランドを育てる10年以上のパートナーへ

2013年、SE(システムエンジニア)としてのキャリアから一転、家業を継ぐことになりました。当初は伝統産業を盛り上げたいという強い志があったわけではなく、激務のSE職を辞める必要に迫られたことがきっかけでした。

横正機業場に入社してみると、想像以上に仕事が少なく、「自分にできることはないか」と模索する日々が始まりました。当時、会社にはサイトやロゴがなく、まずはブランドの基盤となるものを整えることが必要だと感じました。

前職の会社がブランディングを重視していたこともあり、重要性は理解していたため、「ブランディング」というキーワードを意識しながらリサーチを進めました。テンプレート的なデザインではなく、オリジナリティのある提案をしてくれる企業を探していたところ、ファジカを見つけました。

当時は会社が赤字で、本当にブランディングが必要なのか、どのように進めるべきなのか、一度整理する必要があると考えていたところで、ファジカと相談しながら、具体的な構想を固めていきました。

業界でも前例のない

極薄の生地のストール誕生

仕事が少ない会社状況の中では、新しい取り組みを模索する必要がありました。最初は、和装の衰退による生地の発注減を補うため、洋服向けに生地を利用できないか販路をさがしましたが、展示会での反応を見て「商売にならない」と判断しました。

洋服は幅の広い反物から効率的に型を取って作りますが、和装の生地は幅がせまいため、非効率でコストが高くなり、かつデザインに制限がでます。また注文もシーズン毎の企画の為、一回きりで終わることが多く継続的な取引にはなりませんでした。そこで「自社で製品を作る」方向にシフトしました。

親戚のニット会社から「洋服よりもストールが良いのでは?」というアドバイスをもらい、ストールの開発に着手しました。かつて試作したまま放置されていた「絽」と「紗」の薄手生地に着目し、改良を重ねながら、業界でも前例のない極薄の生地を生み出しました。

ストールは防寒だけでなく、ファッションアイテムや紫外線対策グッズとしての需要も高く、特に年配の女性に人気があることが分かりました。さらに、シルクの持つ軽さや暖かさ、肌へのやさしさを最大限に活かせる商品であると確信し、「絽」と「紗」に息吹を吹き込み、新しい道をつくるという意味をこめ「ROSHA」というブランドを立ち上げました。

このブランドの誕生には、自社だけでなく、五泉市のシルク関連産業の活性化を視野に入れた取り組みが背景にありました。地域全体の価値向上を目指すことで、結果的に自社の利益にもつながると考えたのです。

コロナ禍をきっかけに、ブランドの方向性を軌道修正することになったことからロゴをリブランディング。

シルクのトータルブランド、やさしさ、新しい道を目指す姿勢、多様性、国際化を視野に、SNSでの利用しやすさ、などを条件にリクエストいただき制作に至った。

「らしさ」を引き出す

ファジカの伴走型サポート

ブランドのイメージを維持しながら成長させることは、常に悩みの種です。ブランドが育ってきたからこそ、「期待を裏切れない」「失敗できない」というプレッシャーもありますし、個性を出せばいいという単純な話ではなく、慎重な判断が求められます。

こうした課題が常々あるのに対して、ファジカの伴走型のサポートが大きな支えになっています。

ファジカは、ゼロベースでブランドを客観的に分析し、適切な提案をしてくれました。さらに、一方的なアドバイスではなく、同じ目線で目標設定を行い、一緒に進んでいくスタイルが「ROSHA」にはとても合っていました。

ブランドを強くするためには、外側だけでなく、内側からのブランディングが重要です。

「らしさ」を引き出す提案力のあるファジカと今後も協力しながら、より良いブランド作りを進めていきたいと考えています。

横正機業場 https://yokosho.co.jp/

ROSHA https://rosha.jp/